こちらの記事では「土地を購入する時にかかる費用」について解説させていただきました。

土地を購入する時にも色々な費用がかかるのが理解できたと思いますが、建物を建てるときにはそれ以上に色々なお金がかかります。

「本体価格:1,900万円~」となっていても、実はその他にも色々なお金がかかり、総額は「2,700万円~」なんて話はよくあることです。

やっかいなのはハウスメーカー・工務店によって、この「本体価格」の中にどのような費用が含まれていて、何が含まれていないのかが曖昧なことです。

そのため、購入者さん自身が『マイホーム建築にかかる費用』を理解していただき、商談されるハウスメーカーや工務店に「この本体価格の中には〇〇は入っていますか?」と確認する必要があります。

初めてマイホームを購入する人に、わかりやすく全てを説明してくれる営業マンは極少数なので、自分自身でしっかり知識をつけておきたいところ。

今回は、建物が完成するまでにかかる費用をすべて解説していきます。

建物本体価格

建物本体をつくる費用です。

気をつけたいこととして「建物本体」とは、どこまでを指しているのか?が住宅会社によって異なる点にあります。

カーテンや照明器具など、すぐに生活ができる状態までを「本体に含める」会社もあれば、建物の外にあるという理由から「給排水設備」や「ガス配管設置」を別途費用として表記している会社もあります。

ここを初期段階で正確に見極めておくことで、費用面での大きなトラブルを避けることができるようになります。

建物付帯工事

建物付帯工事とは、文字通り、建物に付帯される工事です。

建物の本体工事をすれば、普通、住める状態の家が完成すると思いますよね?

ただ住宅業界では、建物本体はあくまで敷地内に『家という箱』を建てる工事だけを示すことが多いです。

そこから実際に住める状態にするには、敷地外から水道や電気などライフラインを接続しなければなりません。

また、その敷地特有の事情で必要になる特殊工事(地盤改良工事など)を含め、付帯工事と呼んでいます。

外部給排水工事

前面の道路から敷地内に上水道管を引き込む『給水工事』、キッチンやトイレなどで使用した生活排水を下水道管へ流す『排水工事』です。

土地や建物の配置により、給水管・排水管の長さ、工事の難易度が変わるため金額は変動します。

ガス引込み工事

給湯や暖房用のガスを使うための配管工事。

前面道路に都市ガス配管があれば、敷地内まで引き込み、都市ガスを熱源とすることができます。

前面道路に都市ガスがなく、プロパンガスを熱源とする場合は、プロパンガス会社が設置費を負担してくれることが多いです。

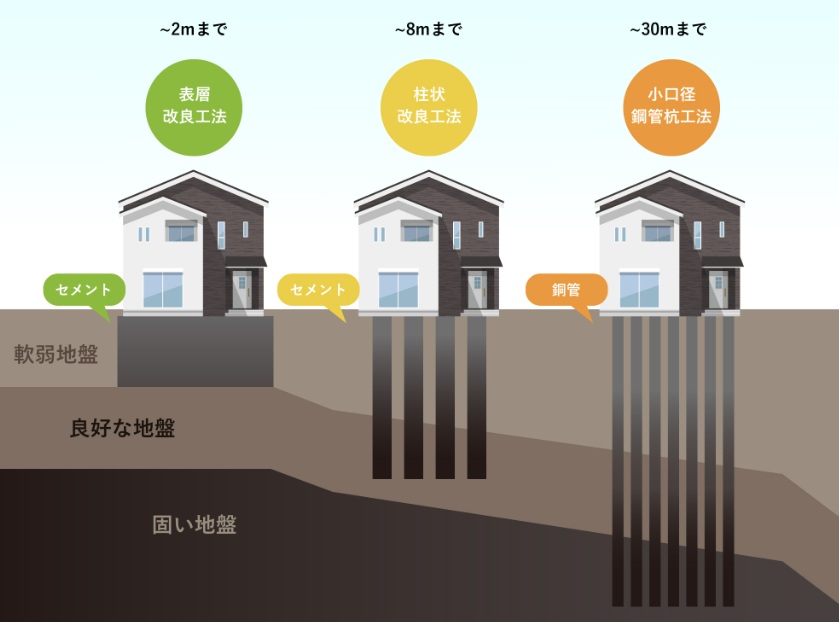

地盤改良、擁壁、土留め

土地にかかるお金の記事でも紹介しましたが、地盤が軟弱な場合は、地盤改良工事が必要となります。

また周辺との高低差がある敷地であれば、擁壁や土留め工事が必要になります。※詳しくは『土地にかかるお金編』にて。

電気設備工事、照明器具代

電気配線の他、スイッチやコンセント、インターホンなどの工事や、照明器具の取り付け工事。

コンセントやスイッチの場所は、多くの人が住宅を建ててから思う失敗したことNO.1なので、慎重に考えるようにしましょう。

照明器具はカタログから選ぶこともできますが、Amazonなどで購入し、取り付けてもらえる場合もあります。

カーテン工事

カーテンやブラインド、ロールスクリーンなどの購入や設置費用です。

リビングダイニングは窓も大きくオーダー発注される人も多いですが、建物内の窓すべてをオーダーカーテンにしてしまうとかなりの金額になってしまうので、ニトリや無印良品などの既製品も活用すると良いでしょう。

延床面積(坪数)✕1万円を予算に含めておきましょう。 ※例)36坪の家なら36万円程度

外構工事代

カーポートやガレージ、アスファルト舗装や植栽など、建物外の工事全般を指します。

後回しにされやすい工事ですが、アスファルト舗装をしていないと、靴や車のタイヤが泥だらけになりますし、美観も損ねます。

積雪や除雪対策としてカーポート設置も検討しておくべきでしょう。

外構はお金が余ったらする「おまけ」ではありません。

外観の印象を左右し、プライバシーを保護する役割も担います。

費用は商品により異なりますが、1台分のカーポート設置で35万円~。1台分のアスファルト舗装関係で40万円~が目安になります。

家具・家電代

新居完成のタイミングで、家具・家電の買替えを検討する人も多いでしょう。

エアコンは北海道でも必須アイテムとなりましたので、最初から予算に含めておくべきだと個人的には思います。

ただ実際のところ、土地や建物にお金をかけてしまい、家具・家電にまでお金が回らない人が多いですね。

せっかくオシャレな内装にしたのに、家具に回せるお金がないので、今まで使っていたもので我慢…という家をみかけます。

しかし、家具の配置やコーディネートがおろそかになると、素敵な空間は演出できません。

住宅会社を検討する段階から、家電量販店やインテリアショップで予算の目星をつけておきましょう。

建物にかかる諸経費

建物の工事以外にも諸費用がかかり、具体的は以下のようなものがあります。

工事請負契約書への印紙代

土地契約、銀行との契約の際にも出てきましたが、住宅会社と工事契約書(電子契約を除く)を取交す時にも収入印紙は必要です。

おおよそ2万円程度と考えておきましょう。

行政への申請費

建物を建てるにあたり行政に届け出をしたり、住宅の補助金を得るために申請書を作成する必要です。

申請書は自分で作成するのは困難なため、住宅会社に作成・提出してもらう形になります。

この申請書の作成費や提出のための事務手数料は、住宅会社毎に異なるので確認するようにしましょう。

地鎮祭・上棟式

地鎮祭とは、工事が始める前に、工事の安全を祈願しておこなう式典のことです。

近隣の神社から神主を呼び、セッティングから祈願までを依頼すると3万円~5万円程度かかります。

最近では神主を呼ばずに、家族だけで「セルフ地鎮祭」をする人も増えてきた印象です。

地鎮祭は、必ずしなければならないわけではありません。

また『上棟式』という建物の屋根が上がった時に行う式典は、大工へのご祝儀など含め7~12万円程度かかりますが、ほとんどの人は行いません。

銀行の事務手数料、保証料、印紙代

土地を住宅ローンで購入する際にもかかりましたが、住宅ローンを利用する際にかかる費用になります。

事務手数料、保証料についてはこちらの記事の⑥⑦を参照ください。

印紙代は、金銭消費貸借契約書に貼る(納税する)印紙代です。色々な書類に印紙が必要ですね。

建物の登記費用

建物が完成した際に「新しい建物が完成したこと」「それが誰の所有物であるか」を法務局に届け出をしなければなりません。

この届出は、土地家屋調査士や司法書士といった有資格者が行います。

この時にかかる申請費用(登録免許税や報酬)が20万円~30万円かかるのが一般的です。

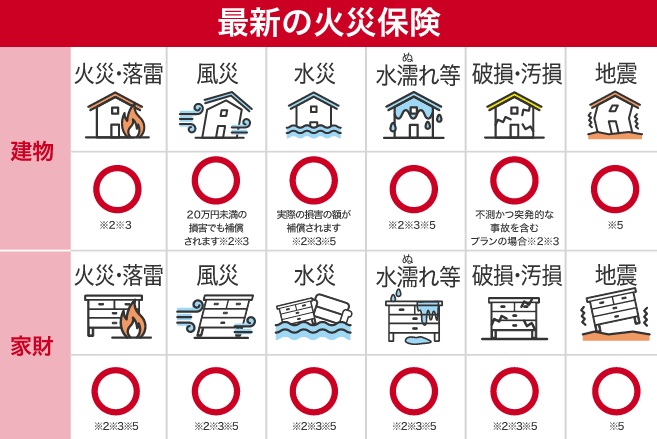

火災保険代

現在の火災保険は、マイホームが火事になってしまった場合のみならず、洪水、風や雪による災害、盗難などに備える『住宅総合保険』となっています。

補償される範囲(オプション)をどこまで設定するかで保険料は変わるものの、1年あたりの保険料は2~3万円(木造住宅)でしょう。

また地震に備えるには別途『地震保険』に加入する必要があり、こちらも概ね、1年あたり2万円前後が一般的です。

住宅の性能次第、例えば「非常に燃えづらい建物(省令準耐火)」「地震の揺れに強い建物(耐震等級2、3)」の場合、保険料の割引もありますので、住宅会社を決める前に気にかけておくと良いでしょう。

引越し代

忘れてはいけない引越代です。

3月などの引越シーズンは、料金がかなり割高になりますので、引越の繁忙期にマイホームが完成する人は注意しましょう。

家族4人暮らし、通常シーズンの引越代は10万円~15万円前後が相場かと思いますが、繁忙期は2~3倍に跳ね上がることも。

また、引越し代を削減したいと家族や友人に手伝ってもらい、自分で引越し作業をされる人もいますが、床や壁を傷つけ、結果的に高上がりになってしまうこともありますので、十分注意しましょう。

完成したばかりの新居が傷つくと、精神的なダメージも大きいですからね。

まとめ

ここまで土地や建物にかかる付属工事費、諸費用について説明してきました。

土地代金や建物本体以外に、どういった費用がかかるのかが理解できたと思います。

しかし冒頭にも説明しましたが、ハウスメーカー・工務店によって「本体価格」の中にどのような費用が含まれていて、何が別途でかかるのか?が曖昧です。

住宅会社と打合せを進めて行く場合、このような全てのお金がどれだけかかるのかを序盤で正しく理解できるよう、説明してもらうようにしましょう。